ワカサギ釣りはベテランから初心者、子どもまで楽しめる手軽な釣り。また食べてもおいしい魚で、調理も簡単にできるのがうれしい。数釣りも簡単で魚影の濃い釣り場なら1,000匹超えも狙える魚ではあるが、数を伸ばすにはそれなりのコツがある。今回は、ワカサギ釣りで釣果を伸ばすための、釣り方や誘い方などを解説する。

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)

ワカサギの釣り方一連の流れ

(1)桟橋やボートの場合は、ボート店や管理棟で情報収集。特にボートの場合は地図を手に詳しく聞こう。ワカサギは回遊魚。年中同じポイントで釣れることはない。どのポイントで釣れるか事前の情報収集は必要不可欠だ。

(2)ポイント探索。ドーム船はポイントが固定されているのでポイントを探索することはできないが、ボートや氷上、桟橋は自分で釣り場を決められる。その時期ごとによって好む水深が変わるので、その辺りも考慮して選ぼう。

魚探があれば水深やワカサギの反応がひと目で分かり心強いが、過去のデータからある程度は推測もできる。そして釣り人自身の勘も最後にモノを言うこともある。魚探は絶対ではない。魚探に魚群が映っても釣れないことはよくある。ボートの場合、ポイントが定まればアンカーを降ろしボートを固定する。

(3)次にハリにエサを付けて仕掛けを底まで落とす。食い気のあるワカサギがいれば、仕掛けを落としただけで食ってくる。食ってこなければ、誘いを入れて食い気を誘っていこう。

タナは基本は底付近だが宙層に浮くこともある。魚探があれば魚影反応のあるタナに合わせられるので、ドーム船や桟橋でも便利なアイテムだ。なければアタリのあるタナを広く探ったり、釣れてきた針の位置で判断しよう。

(4)アタリが出たらアワセを入れてハリ掛かりさせる。ハリに乗った感触があれば、仕掛けを巻き上げて取り込みバケツに入れる。釣りの動作自体は至って簡単。条件が良ければこの動作だけでたくさんのワカサギが釣れると思う。食い渋りの場合は、各動作に少しずつ工夫を加える。

食い渋り時の対処法

ワカサギの食いが渋い時の対処法を紹介しよう。

ワカサギ釣りの風景(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)

ワカサギ釣りの風景(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)エサの付け方工夫

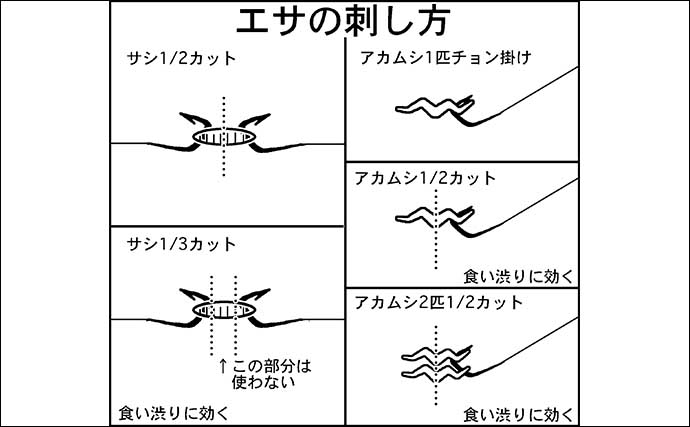

エサは白サシ、紅サシ、アカムシが基本。活性が高ければチョン掛けで構わないが、食い渋ってきたらエサをハサミで切る。

エサの刺し方(作図:週刊つりニュース中部版 松森渉)

エサの刺し方(作図:週刊つりニュース中部版 松森渉)通常は半分に切り、チョン掛けする。さらに食い渋れば3等分に切る。ハサミで切ることにより、エサの内容物を出させるのが狙い。この内容物がワカサギの食い気を誘う。ただハサミで切るとエサ持ちが悪くなるので、エサ交換は早めにした方が良い。

ワカサギ釣りのエサ(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)

ワカサギ釣りのエサ(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)仕掛けを変える工夫

仕掛けの項でも述べたが活性に応じて仕掛けを変える工夫も釣果に繋がる。

例えば、アタリがあるのにハリに乗らないときは、ハリが大き過ぎるか小さ過ぎるかだ。だから釣れるサイズが小さければ小さくして、大きければ大きくすると良い。

また、仕掛けのハリの間隔も、釣果を左右しやすい。ワカサギの群れが固まらず広範囲の群れで移動する場合は、仕掛けの間隔が短いと狭い範囲しかカバーできないので、必然的にヒット率が下がることになる。

特に群れが中層にいる場合は、枝スの間隔が長いものが断然良い。逆にワカサギが底に集中しているときは仕掛けの間隔が短い方が有利になる。適材適所の仕掛けを使い分けるよう心がけよう。

下バリを付ける工夫

ワカサギは本格的な冬場になると、ベタ底でしか食わなくなる。ワカサギ用のオモリには、下部にハリス止めが付いている。ハリス止めに下バリを追加で加えるのだ。市販の仕掛けもあるので、冬場は持っておくことをおすすめする。

誘いのパターンを変える工夫

ワカサギは食い気があるときは、何もしなくても釣れることもある。しかしワカサギは繊細な魚で、スレてなかなか口を使ってくれないことも多い。そんなときには誘いを入れるのが効果的だ。活性によっても反応する誘いは変わってくるので後述する誘いを覚えておこう。