関東の河川では近年「カワムツ」という、東日本にはもともと生息していなかった淡水魚が多数見られるようになりました。このカワムツは一見無害な見た目をしていますが、近年関東の河川のうち、このカワムツが見られる河川ではアブラハヤやウグイなどの在来淡水魚が少なくなっているような印象を受けます。今回はそんなカワムツについてご紹介します。

(アイキャッチ画像提供:椎名まさと)

別の地域から移入される国内外来魚

「国内外来魚」とは、国内において従来その河川や水系にいなかったのに、人為的な理由により国内の他水系より移入された魚のことを指します。

有名なのが東京の河川に住むオヤニラミで、西日本から関東の河川に侵入して以来爆発的に増え、関東地方の河川の淡水魚の脅威になっています。このオヤニラミは、おそらく愛好家が放流したものが定着したという可能性が高いとされています。

国内外来魚である関東のオヤニラミ(撮影:椎名まさと)

国内外来魚である関東のオヤニラミ(撮影:椎名まさと)一方でカワムツは琵琶湖産アユの移植放流に伴い、その中に混ざって各地に移植されたものとされています。

ほかにもスゴモロコ、ハス、ワタカなど、関東地方で見られる西日本の淡水魚ではアユの放流に伴い関東に入ってきて、定着したものが多いようです。

国内外来魚といえども要注意

オオクチバスやブルーギル、チャネルキャットフィッシュ、ブラウントラウトなどの「国外外来魚」についてはその害がよく知られており対策がなされていますが、国内外来魚についてはオヤニラミなどごく一部の種を除き、その影響は軽視されているといえます。

カワムツは日本国内にはもともとすんでいた在来種であり、オオクチバスなどほど害はないように見えるため、放置されているような気がします。しかし、カワムツもまたオオクチバスほどではないにせよ動物食性は強いらしく、水生昆虫や落下してきた昆虫、ミミズ、口に入る稚魚などを貪欲に捕食しています。

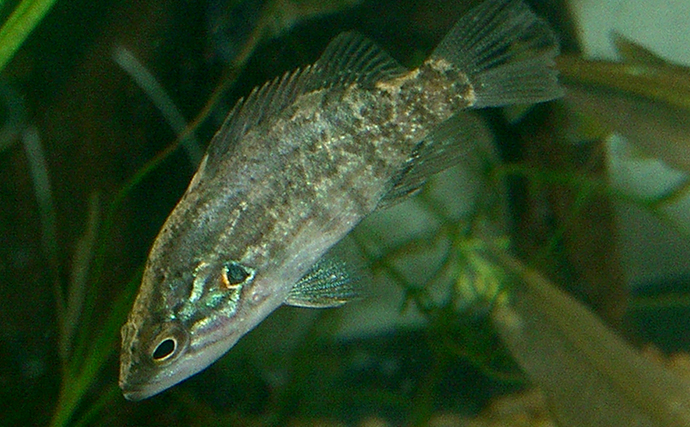

茨城県の河川で採集されたカワムツ(撮影:椎名まさと)

茨城県の河川で採集されたカワムツ(撮影:椎名まさと)筆者が訪れた茨城県・栃木県の河川では、河川の中流にカワムツばかりが見られ、水生昆虫や稚魚などを捕食するなどカワムツと似た生態をしている在来のウグイやアブラハヤなどを見かけなくなった河川もありました。

筆者は九州にながらく居住しており、関東では在来のウグイやアブラハヤの姿を見たいと思っていたのですが……。

なお、先述のようにカワムツは琵琶湖産アユの種苗放流により関東・東北にも移入され定着したとされています。近年は日本列島のアユは6つの系群に分けられることが判明しています。

にもかかわらず、今日においても日本各地の河川に琵琶湖産のアユが放流されており、アユの在来集団の系群に悪影響を及ぼしたり、またカワムツのように琵琶湖産の他魚の侵入を招くおそれがあります。

カワムツを飼うには

ここまでも国外外来魚についての悩ましい側面をここまで述べてきましたが、カワムツは個体数が多く、網でも簡単に掬うことができるので、日本産淡水魚を初めて飼育するのに最適ともいえます。

メダカやキンギョなどは水槽に砂利と水草を入れて飼育するという方法もとれますが、遊泳力が強いカワムツではそれは厳しいため、ろ過装置を用いて飼育するという方法がベストです。

水槽上方にろ過装置を置く「上部ろ過槽」でももちろん飼育できますし、キンギョを飼育するセットについてくるようなエアポンプに投げ込み式ろ過槽を組み合わせたものでも上手く飼っているひともいます。ただしいずれの場合もフタは必須です。これはカワムツは水槽から飛び跳ねて死亡するという事故が多いからです。

カマツカはカワムツと飼うと痩せやすい(撮影:椎名まさと)

カマツカはカワムツと飼うと痩せやすい(撮影:椎名まさと)他の魚とはやはり同じような生態を有するオイカワや、遊泳性の強いタカハヤ、中層を泳ぐムギツク、あまり干渉しないタナゴ類、フナ類やドジョウ、シマドジョウ類などが向いています。

逆に向いていないのはメダカ類(カワムツに捕食される可能性がある)、ナマズ、ギバチ類(カワムツを捕食する可能性がある、ギバチは小型個体なら混泳可能だが保証はしない)、ヨシノボリ類(他の魚の鰭をかじる)、カマツカ・ツチフキ・ゼゼラ(いつも底のほうにすみこれらの魚に餌がいきわたりにくく、痩せやすい)などです。

シマドジョウ類は沈降性の餌にするなど工夫をすることにより一緒に飼育することができます。

日本産淡水魚を飼育する52cm水槽(撮影:椎名まさと)

日本産淡水魚を飼育する52cm水槽(撮影:椎名まさと)上記の52cm水槽ではカワムツやオイカワ、タカハヤなどたくさん魚が入っていますが、水槽でもある程度成長する事を考えると60cm水槽であれば小さいものを5匹飼育するという方法がベストでしょう。

90cm以上の水槽であれば美しい成魚をゆったりと飼育することができそうです。もちろん、一度飼育した魚を(採集した場所であっても)河川に放つようなことのないようお願いいたします。

またカワムツはオイカワなどと同様に食用としても利用されています。塩焼きや甘露煮、揚げ物などにして食されています。幼魚は肉食観賞魚の餌としても利用できます。みなさんで少しずつでも採集して、関東のカワムツを減らしていきましょう。

参考文献

・榮川省造(1982)、新釈 魚名考、青銅企画出版、607pp

・Hosoya K., H.Ashiwa, M.Watanabe, K. Mizuguchi, and T. Okazaki.2003.Zacco sieboldii, a species distinct from Zacco temminckii (Cyprinidae).Ichthyol Res (2003) 50: 1〜8.

・中坊徹次編(2018)、小学館の図鑑Z 日本魚類館、小学館、528pp

<椎名まさと/サカナトライター>