タイラバの仕掛け選びはヘッド形状も様々で、ユニットのネクタイ、スカートの組み合わせも無数にあり悩んでしまうところ。今回はそんなタイラバの仕掛けについて徹底解説。タックルも含めた道具面の基礎知識から、タイラバユニットのカスタム方法、セッティングのコツまで紹介します。

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース中部版 編集部)

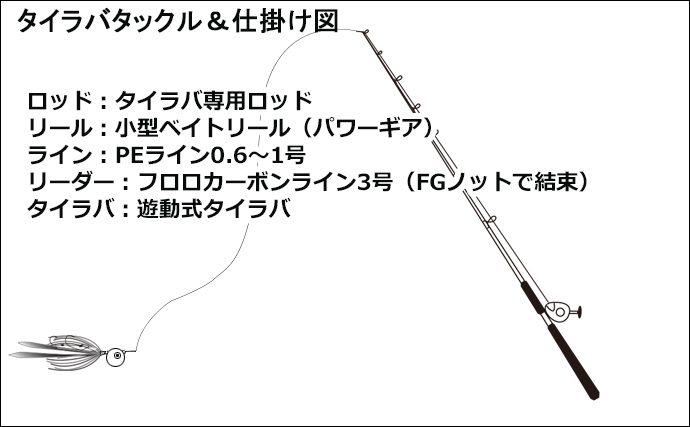

タイラバのタックルとラインシステム

続いてタイラバを操作するためのロッドやリール、ラインシステムなどの道具面を解説。タイラバ仕掛けの付け方についても紹介します。

タイラバのタックル&仕掛け図(提供:TSURINEWS編集部)

タイラバのタックル&仕掛け図(提供:TSURINEWS編集部)タイラバのロッド

ロッドはタイラバ専用を使うのが望ましいです。タイラバロッドは食い込みがいいように作られているので、巻き上げて誘うタイラバに追従するようなアタリをフッキングさせやすくなります。基本は胴まで柔らかい「乗せ調子」のロッドが使われます。

柔らかい乗せ調子のロッドが良く使われる(提供:TSURINEWSライター・Noni)

柔らかい乗せ調子のロッドが良く使われる(提供:TSURINEWSライター・Noni)タイラバのリール

リールは小型のベイトリールが基本。専用リールも販売されています。ギア比はタイラバの基本であるゆっくりと等速に巻いてきやすいパワーギア(ローギア)が主流です。また、サブタックルとしては浅場などでキャストし、広範囲を探りやすいスピニングリールが使われることもあります。

リールにメインラインを巻く量は浅場のバーチカルな釣りなら200mほどで十分ですが、ドテラ流しの船宿や深場のディープタイラバであれば300m~400m必要になることも。それに対応したリールを使いましょう。

ベイトリールが基本だが浅場ではスピニングの出番も(提供:TSURINEWS編集部 五井)

ベイトリールが基本だが浅場ではスピニングの出番も(提供:TSURINEWS編集部 五井)タイラバのライン

メインラインの号数は一般的にPE0.6~1号程度が使われます。細いほど水流の抵抗を受けないので、0.6号といった細糸は速い潮や二枚潮など釣りづらい状況でのアドバンテージが大きいです。

やり取りの面では、ドラグを効かせながらのやり取りになるので細糸でも大鯛への対応は可能。しかし細いほどやり取りは慎重にならざるを得ず、ラインブレイクの可能性も高まります。アベレージサイズが大きいエリアや時期であれば号数を上げるのも選択肢です。

また、ディープタイラバの場合は、使うタイラバも重く、深場を狙うのでラインに掛かる負荷が大きいため、0.8号以上のメインラインを使いたいところです。

タイラバのリーダー

メインラインの先端にはリーダー(先糸)の結束が必須になります。FGノットなど強度の高いノットで結びましょう。リーダーの素材はフロロカーボンが主流。号数は2~4号程度が使われ、3号を基準にメインラインの太さによって太くしたり細くしたりします。メインラインが0.6号なら2~3号、1号なら3~4号といったように使い分けしましょう。

リーダーの長さはマダイの引きをいなすクッション性が欲しいのと、根ズレ対策に3ヒロ(4.5m)程度はとっておくといいです。

タイラバ仕掛けの結び方

リーダーの先にはタイラバユニットを付けます。ユニット先端のアシストラインの輪っか(アイテムによってはスイベル式などもあり)に、クリンチノットやユニノットでリーダーを結べば完成です。ヘッドはアシストラインの輪の部分も遊動する形になります。

スナップについては基本は付けません。付けるとヘッドがリーダー先端で止まり、アシストラインの輪の部分に遊びができてしまうので、絡まったり、ネクタイの動きがおかしくなったりするためです。ただ、ストッパー部分に付ける遊動タイラバ専用のスナップも存在するので、ユニットの交換を簡単にしたい場合はそれを使うようにしましょう。

アシストラインに直接結ぶ(提供:上天草市釣りライター・早田一樹)

アシストラインに直接結ぶ(提供:上天草市釣りライター・早田一樹)もし固定式を使う場合はヘッドにアイが付いたタイラバが多く、アイにリーダーを直接結ぶか、スナップを付けてその先にタイラバを付ければ完成です。