南日本太平洋岸で見られるサツマカサゴは、擬態の名人です。海底でじっとしていて、岩と見分けがつかないこともあります。獲物を捕食するのに有利かと思いきや、そんなにうまいことはいかないようです。サツマカサゴは食用にもなりますが、背びれの棘に毒があり、要注意の魚でもあります。

(アイキャッチ画像提供:椎名まさと)

タイドプールのサツマカサゴ

サツマカサゴは、水深1mもないようなタイドプールにも姿を見せることがあります。高知県のタイドプールでも10cmほどの個体を見ています。

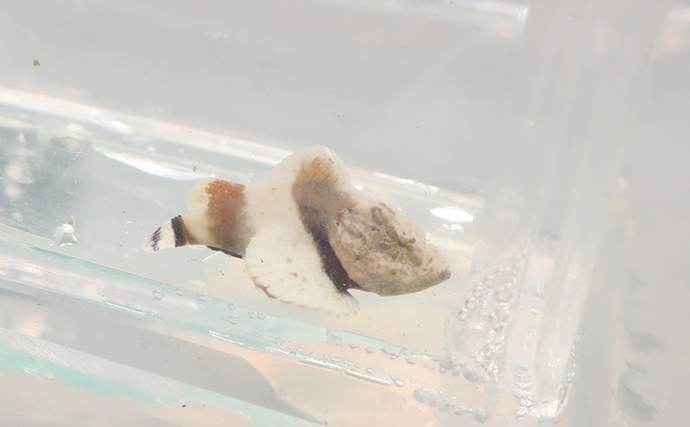

サツマカサゴの幼魚と思われるもの(撮影:椎名まさと)

サツマカサゴの幼魚と思われるもの(撮影:椎名まさと)秋が深まるとタイドプールに小さな幼魚が出現し、容易に採集することができます。

可愛い姿をしており、お持ち帰りしてみたくなりますが、このくらいの大きさのものは餌の確保が難しいため飼育はおすすめしません。またサツマカサゴは成魚も最初は生きた餌が必要になるなど、いろいろ難しいところがあるのです。

サツマカサゴとそっくりなニライカサゴ

ちなみにサツマカサゴとそっくりなものに、ニライカサゴという種がいます。従来は「セムシカサゴ」と呼ばれていたのですが、差別的な名称であるとし、2004年に改名されています。

筆者は2007年、ニライカサゴの成魚を高知県の魚市場で見ていますが、それ以降見ておらず、さらに写真も撮れていませんでした。

ニライカサゴの成魚はサツマカサゴとは外見が大きく異なっているのですが、幼魚は互いに非常によく似ており、筆者は見分け方を知りません。上の写真は暫定的にサツマカサゴとします。

サツマカサゴとソラスズメダイ

サツマカサゴは“擬態の名人”。サツマカサゴの体色には変異も多いのですが、黒っぽい岩が多いところでは黒っぽい色彩、白い砂や死サンゴなどがあるところでは白っぽい色彩をしているものが多いように思います。

高知県の浅瀬にいたサツマカサゴ(撮影:椎名まさと)

高知県の浅瀬にいたサツマカサゴ(撮影:椎名まさと)写真は高知県の水深1m程の場所でみつけたサツマカサゴなのですが、実は最初、捨てられた軍手のように思っていたのです(農村地帯の海なので軍手などはしばしば落ちている)。

その中や下には変わった魚が隠れていることも多く、掬いあげようと網を向けたら突然動き出したのでした。サツマカサゴが岩に擬態して、ソラスズメダイを狙っていたのです。

サツマカサゴの周辺で群れていたソラスズメダイ(撮影:椎名まさと)

サツマカサゴの周辺で群れていたソラスズメダイ(撮影:椎名まさと)サツマカサゴがいるところにソラスズメダイが大量に群がっていました。「モビング」と呼ばれる行動のようです。

これは「擬攻撃」ともいわれ、バードウォッチングの世界ではよく知られているものです。タカ類など捕食性の強い鳥類を小鳥が群れをつくって追いかけ、それを追い払うというものです。

ソラスズメダイのとった行動もほぼ同様のものと思われるのですが、サツマカサゴに捕食される危険性を避けるためか、ちょっと離れたところから「ここにサツマカサゴがいるから危ないぞ」と、他のソラスズメダイに警告を促している行動をしているようにも見えました。

カサゴ(岩陰にいる)とソラスズメダイ(撮影:椎名まさと)

カサゴ(岩陰にいる)とソラスズメダイ(撮影:椎名まさと)こちらはカサゴ。発見した際、私がカサゴを凝視したら別の場所へ俊敏に逃げていきました。

遠くから観察すると、その逃げた先にはソラスズメダイがおり、あっという間にソラスズメダイに囲まれてしまい、「これはたまらん!」と思ったか、再びカサゴは逃げていったのでした。

カサゴの仲間も、餌にありつくのは決して楽なものではないのです。