南日本太平洋岸で見られるサツマカサゴは、擬態の名人です。海底でじっとしていて、岩と見分けがつかないこともあります。獲物を捕食するのに有利かと思いきや、そんなにうまいことはいかないようです。サツマカサゴは食用にもなりますが、背びれの棘に毒があり、要注意の魚でもあります。

(アイキャッチ画像提供:椎名まさと)

サツマカサゴを飼育する

サツマカサゴは浅い所におり、逃げ足もそんなに早くなく、網で採集するのは難しくはありません。このサツマカサゴを採集して持ち帰り飼育を試みました。

水槽内のサツマカサゴ(撮影:椎名まさと)

水槽内のサツマカサゴ(撮影:椎名まさと)ただしサツマカサゴの飼育は難しいところがあります。というのも、少なくとも最初のうちは生きた餌を与える必要があるからです。最初はカタクチイワシの切り身などを与えましたが、反応しませんでした。

クリル(オキアミを乾燥させた熱帯魚用エサのこと)をピンセットで動かしても無視。このままだと餓死してしまうので、近くの海でイソスジエビなどを与えたらすぐに捕食しました。しかし残念ながら餌を定期的にやることは難しく、長生きさせることはできませんでした。

飼育の注意点はほかにもあります。サツマカサゴは先述したように獰猛な肉食魚でもあります。そのため混泳しているほかの魚を捕食するおそれもあります。

ですから、捕食の対象になりやすいハゼの仲間やイソギンポの仲間はもちろんのこと、スズメダイやチョウチョウウオの類なども避けたほうが無難です。

もちろん、「サツマカサゴを飼育していたがほかの魚を襲うので飼えなくなった」と海に放すようなことはしてはいけません。

有毒棘に注意

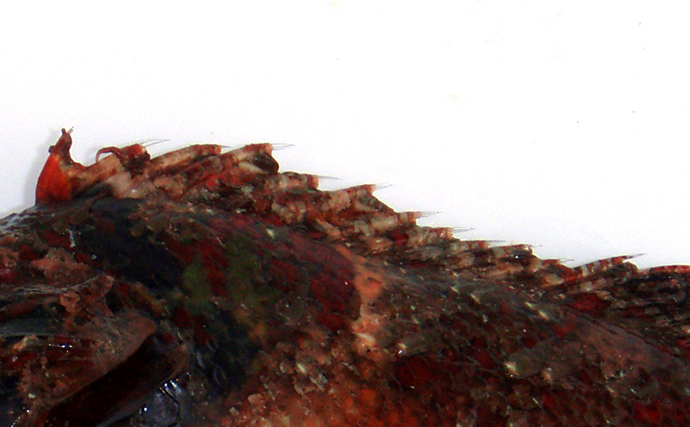

サツマカサゴなどフサカサゴ科・オニカサゴ属の魚は背びれなどの棘条に毒があることが知られており、このサツマカサゴについても少なくとも背びれの棘条に強い毒があるため刺されると危険とされています。

サツマカサゴの背びれ棘。毒腺がある(撮影:椎名まさと)

サツマカサゴの背びれ棘。毒腺がある(撮影:椎名まさと)同じように背びれに毒棘を有しているオニダルマオコゼの場合、刺された場合は基本的にやけどしない程度のお湯(真水)に患部をつけると痛みが和らぐとされています。

サツマカサゴは磯採集で出会うことがあるほか、釣りであったり、定置網漁業などでかかることもあり、一部の地域では鮮魚店などでもまれに出ることがあります。

筆者は食べたことがないですが、肉量が多く美味とのこと。捌く機会がある場合、背びれの毒棘や頭部の棘にお気をつけください。

参考文献

・橋本芳郎(1977)、魚介類の毒、学会出版センター

・小枝圭太・畑 晴陵・山田守彦・本村浩之編(2020)、大隅市場魚類図鑑、鹿児島大学総合研究博物館

・本村浩之・吉野哲夫・高村直人(2004)、日本産フサカサゴ科オニカサゴ属魚類(Scorpaenidae: Scorpaenopsis)の分類学的検討、魚類学雑誌.51(2):89-115.

・本村浩之・松浦啓一(編)(2014)、奄美群島最南端の島 ― 与論島の魚類、鹿児島大 学総合研究博物館鹿児島市・国立科学博物館

・中坊徹次編(2013)、日本産魚類検索 全種の同定 第三版、東海大学出版会

・モビング-平塚市博物館

<椎名まさと/サカナトライター>