渓流では春の解禁から秋の禁漁までのおよそ半年が釣りシーズンとなります。この春・夏・秋、それぞれの季節ごとの渓流魚の行動パターンや捕食するエサの変化に合わせて、テンカラでの釣り方も変わっていきます。今回は、それぞれのシーズンに合わせたテンカラ釣りのスタイルをご紹介します。

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター・夏野)

初夏の山岳渓流戦略(6〜7月)

夏に向けて気温・水温ともにさらに上がり、梅雨に入ると川の水量も増してきます。魚は水温の高い里川や低山の渓流から、適水温を求めて徐々に山奥へと移動を始めます。それに合わせて、釣りのフィールドも徐々に山奥へ移していきましょう。ここからが本格的な山岳渓流でのテンカラ釣りのシーズンです。

この時期の山では、トンボやカゲロウといった大型の羽虫も活動を始めています。毛鉤も比較的大きめのサイズに反応が出やすくなります。

大物が潜むポイント探し

また、水量が多い日は次々に流れてくる大型のエサを効率よく捕食するため、流れの緩い岩の下などに大物が潜んでいることがあります。この時期は特に丹念にポイントを探ることで、よい釣果につながることがあるでしょう。

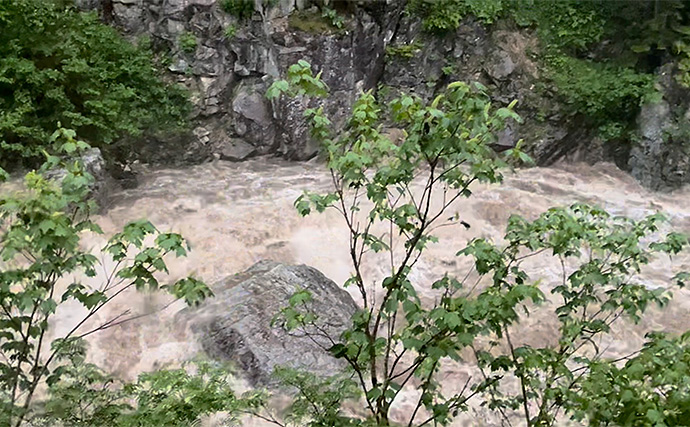

渓流は多少濁りが入っている方が魚の警戒心が薄れ、釣りやすい場合もありますが、梅雨時期の渓流は急な増水が起こりやすく、危険なフィールドでもあります。できれば単独釣行は避け、経験豊富な仲間とチームでの釣行をおすすめします。

6〜7月の渓流では急な増水に注意(提供:TSURINEWSライター・夏野)

6〜7月の渓流では急な増水に注意(提供:TSURINEWSライター・夏野)盛夏の源流テンカラ(7〜8月)

いよいよ梅雨が明け、気温・水温ともに急上昇し、夏本番を迎えます。低山では水温が上がり、朝晩以外は釣りにならないため、水温の低い最奥の源流域での釣りが中心になります。

羽虫系の昆虫が最も多くなる時期です。毛鉤もチョウやカゲロウに模した白くて大きめのものへの反応が特に良好です。

魚に毛鉤を見切られないようにするためには、流心や流れ込みなどを狙って速い流れに毛鉤を乗せて流す釣り方が効果的です。また、小まめに毛鉤の色を変えることで、見切られにくくなります。

高山ではこの時期、朝夕に気温が一桁台になることも実は珍しくありません。意外に思われるかもしれませんが、日の出前後の朝マズメよりも、気温・水温ともに上がる10時ごろからが、高山の源流域でのテンカラ釣りスタートの目安になります。

幻想的な夕暮れ釣行の魅力

盛夏の日暮れ前の時間帯はとても美しく、特別なひとときです。山間に落ちる夕日が周囲を赤く染める中、カゲロウやトンボが舞う水辺の風景は、この世のものとは思えないほど幻想的です。

このタイミングでの釣りは、渓流シーズンの中でも最も贅沢な時間といえるでしょう。これから渓流釣りを始めるという人には、ぜひ一度体験していただきたいです。

ただし、日が落ちた後は急速に暗くなります。山での夜間行動は極めて危険です。釣りの後はすぐにその日の行動を終えられるように、ビバークや山小屋など宿泊の事前準備を忘れないようにしましょう。

8月は適水温を求めて源流域へ(提供:TSURINEWSライター・夏野)

8月は適水温を求めて源流域へ(提供:TSURINEWSライター・夏野)秋の大物狙い(9月)

街ではまだまだ残暑が続いていますが、山は早くも秋の気配が漂い始めます。朝夕の気温と水温が急激に下がり、魚たちは本格的な冬を前に荒食いを始める季節です。

この時期は、ダムや湖の上にある沢を狙います。暑い夏を乗り越え、大きく成長した魚が産卵のために遡上してくるのです。羽虫系のエサを中心に、大きめの毛鉤で大物を狙うのが基本です。

ただし、山では昆虫類が減り始める時期でもあります。初夏のように毛鉤の選択肢を多めに用意し、さまざまな状況に対応できるようにして臨みたいところです。

産卵時期の配慮と心得

前述のとおり、気候が少し涼しくなり、魚も冬に向けて荒食いをする時期であることから、他のシーズンよりも比較的釣りやすく、釣果も出やすい時期です。

大物も出やすいですが、中にはすでに産卵準備に入ってペアリングを始めている魚もいます。こういった魚はエサにほとんど反応を示しませんが、時には釣れてしまうケースもあります。

筆者も以前、ペアリング中の大物のオスを釣ってしまったことがあります。残されたメスが所在なげに1匹で漂っている姿を見て、非常にやるせない気持ちになりました。こういったシーンに出会った際には、釣りを控えるのがスマートな対応です。

9月は秋が始まっている(提供:TSURINEWSライター・夏野)

9月は秋が始まっている(提供:TSURINEWSライター・夏野)季節攻略で渓流テンカラを楽しもう

渓流釣りは、魚を釣る楽しみはもちろんのこと、季節ごとに変わる美しい山の景色や時間と出会える釣りでもあります。場所によっては危険も伴いますが、安全に十分注意を払いながら、この釣りの魅力を存分に楽しんでください。

<夏野/TSURINEWSライター>