渓流釣りは、自然の中で魚を追う素晴らしい釣りのスタイルです。しかし、初心者にとっては様々な釣り方や仕掛けがあり、どの方法を選べばいいか迷うことでしょう。本記事では、渓流でのルアー・エサ・フライ・テンカラといった4つの釣り方について、詳しく解説いたします。

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター・杉本敏隆)

渓流のルアー釣り

ルアーフィッシングの最大の魅力は、ルアーの種類や動かし方(アクション)次第で、渓流魚の反応が変わる点にあります。疑似餌を使うためエサを使った釣りに比べれば難易度は高めですが、選んだルアーやアクションが状況に合致すれば魚はしっかりと反応してくれます。だからこそ、試行錯誤が楽しいゲーム性の高い釣りです。

ゲーム性が魅力(提供:TSURINEWSライター・杉本敏隆)

ゲーム性が魅力(提供:TSURINEWSライター・杉本敏隆)渓流ルアーのタックル

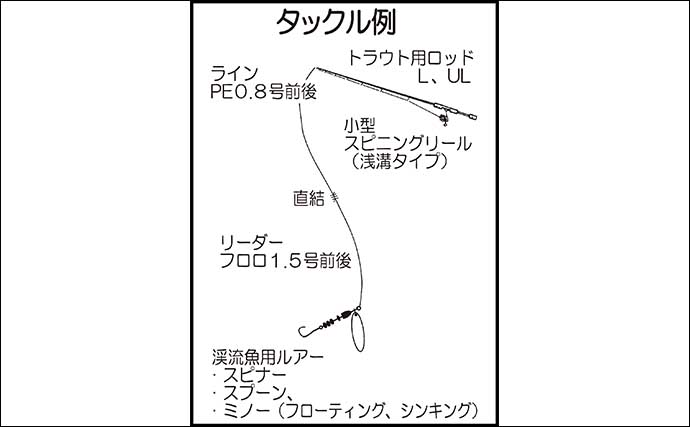

ロッドは、専用のネイティブトラウトロッドが使用されます。一般的な渓流では、番手はUL~Lクラス、長さは4~5ft程度のものが使われることが多いです。しかし、川幅の広い本流など遠投が必要な釣り場では、6ft以上でL~MLクラスのロッドが適しています。

リールは、1000~2000番程度のハイギア小型スピニングリールが基本。こちらも本流では2000~2500番など大きいものを使いましょう。ラインは、PE0.4~0.8号(8lb~16lb)程度か、ナイロン0.8~1号を巻きます。PEラインを使用する場合は、フロロカーボンのリーダー1.5号前後1mほどをトリプル・サージャンスノットなどで結束しましょう。

渓流ルアータックル例(提供:週刊つりニュース西部版 立石寿栄)

渓流ルアータックル例(提供:週刊つりニュース西部版 立石寿栄)

渓流で使うルアー

使うルアーはミノーやスプーン、スピナーなど。ミノーは幅広いレンジ(水深)を探れるシンキングタイプがメインに使われますが、表層や中層を狙いたいときはフローティングミノーやサスペンドミノーも有効です。ミノーでのアクションはただ巻きでもボディを振ってアピールするほか、トゥイッチなどの速い動きでも、ルアーがキラリと光る効果とあわせてヤマメやイワナが好反応を見せます。

スプーンを使う場合は流れの中でも扱いやすい縦長のスプーンが主流です。遠投もしやすいほか、任意のレンジに沈めることで幅広い水深を狙うことが可能。アクションはただ巻きが基本ですが、トゥイッチやボトムでのリフトアンドフォールなども効果的です。

また、スピナーも幅広いレンジを狙えるほか、ただ巻きするだけでブレードが動いてしっかりアピールしてくれるので初心者でも使いやすいルアーです。

ルアーでの釣り方

キャストは、上流から下流へ流す「アップクロス」が主流です。ただし、活性次第では下流から巻いてくる「ダウンクロス」もルアーの釣りでは有効になります。ダウンクロスのほうがルアーの動きがしっかり出るため、活性が高いときに特に効果的です。

ルアーのアクションも魚の活性によって工夫しましょう。低活性の場合は「ただ巻き」や「ドリフト」のようなナチュラルなアクションを主体に、魚が底のレンジから動かないこともあるため、レンジを意識することも重要です。

一方、活性が高い場合は「トゥイッチ」などのハイアピールアクションも織り交ぜてみると、より効果的に誘うことができます。

渓流のエサ釣り

渓流でのエサ釣りは、「ミャク釣り」というシンプルなスタイルが主流です。仕掛けは非常に簡単で、ラインに目印、ガン玉、そして針を取り付けるだけ。このように手軽でありながら、生きたエサ(川虫など)を使うため、ルアー釣りよりも魚からの反応を得やすく、釣果に繋がりやすいのが大きなメリットです。さらに、エサを現地調達すれば費用も抑えられ、コストパフォーマンスの点でも魅力的な釣り方と言えるでしょう。

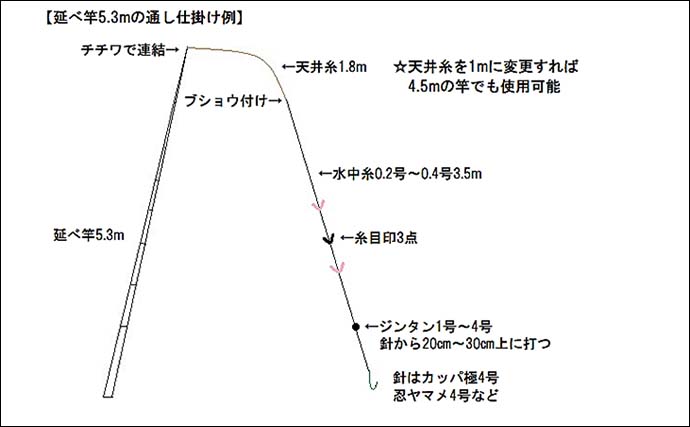

竿と仕掛けの基本

一般的な渓流(川幅10m以内)では、4m~6m程度の長さの渓流竿が扱いやすいでしょう。仕掛け全体の長さは、竿の長さに合わせるのが基本。道糸は、絡みにくい太めの「天井糸(てんじょういと)」と、その先に接続する細めの「水中糸(すいちゅういと)」(フロロカーボンやナイロンの0.2~0.6号が目安)で構成するのが一般的です。天井糸を竿先に取り付けるのはチチワ結び。天井糸と水中糸の結束は同じくチチワ結びのブショウ付けなどがおすすめです。また、根掛かりで仕掛け上部から切れるのが心配な場合は、水中糸の先にさらに細いハリスをトリプル・サージャンスノットなどで結びます。

針はエサの大きさに合わせて渓流用3~7号程度を使い分け、ガン玉(オモリ)は針から30cmほど上に打ちます。目印は、狙う水深(タナ)に応じて適切な位置に調整してください。

渓流エサ釣りタックル例(提供:TSURINEWSライター・荻野祐樹)

渓流エサ釣りタックル例(提供:TSURINEWSライター・荻野祐樹)

季節で変わるエサ

使うエサは季節によって様々です。解禁初期は匂いの強いイクラが有効ですが、暖かくなるにつれてキンパクやヒラタなどの川虫が主体となります。梅雨以降で川虫が少なくなれば、釣具店で購入できるブドウムシやミミズも効果的。夏にはバッタやチョウといった陸生昆虫も良いエサになります。

基本的な釣り方

ポイントを決めたら、目印を水深に合わせて調整し、仕掛けを狙う流れの上流へ静かに投入します。そして、エサが自然に流れるように、竿先で流れに合わせて送り込みます。この時、目印が水面より少し上を維持するように操作するのがコツです。アタリは目印の動きで判断します。目印が引かれたり、止まったり、不自然な動きをしたら、竿先で小さく鋭くアワセを入れましょう。

どこポイントに仕掛けを通すかも重要(提供:週刊つりニュース中部版APC・松森渉)

どこポイントに仕掛けを通すかも重要(提供:週刊つりニュース中部版APC・松森渉)