海釣りで釣れた小さな魚の中には、毒を持つ種類もいるため注意が必要です。特にハオコゼは防波堤でよく釣れ、背鰭の棘に強い毒を持ち、刺されると激しく痛みます。カサゴ類と混同されることもあるため、見分け方を知っておくことが大切です。この記事では、ハオコゼとカサゴ類の見分け方や釣れた際の扱い方、筆者が刺された体験談をご紹介します。

(アイキャッチ画像提供:椎名まさと)

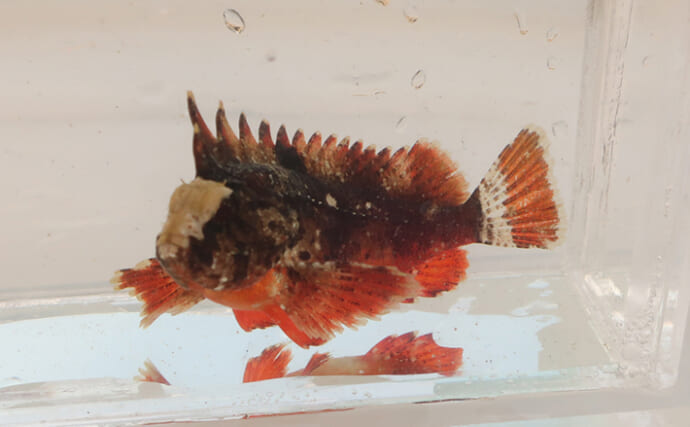

背鰭の棘条が長いのが特徴的な<ハオコゼ>

ハオコゼ Paracentropogon rubripinnis (Temminck and Schlegel,1843)はスズキ目・カサゴ亜目・ハオコゼ科の魚で、一見、小型のカサゴのような雰囲気をしています。

しかしながら、背鰭の棘条が妙に長いのが特徴的でわかりやすいといえます。

ハオコゼは背鰭棘条起部が眼の後縁よりも前(撮影:椎名まさと)

ハオコゼは背鰭棘条起部が眼の後縁よりも前(撮影:椎名まさと)また、その背鰭棘条の起部も眼の後縁より前か眼後縁上にあります。

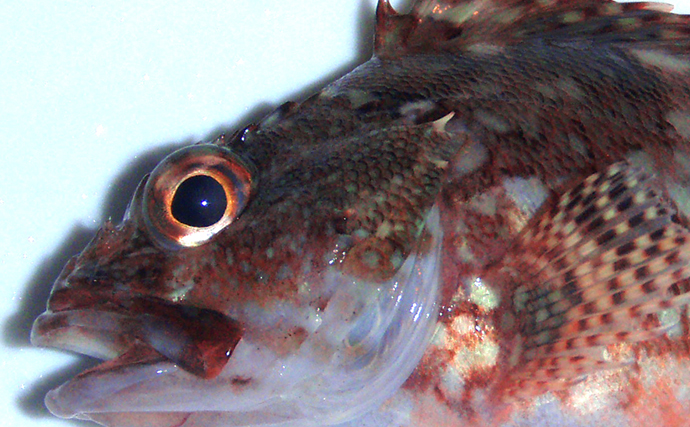

これはカサゴが属するメバル科や、フサカサゴ科の魚よりもだいぶ前のほうにあることになります。ただし、カサゴやフサカサゴなどは眼の上に小さな棘が多数あり、触るときには注意が必要です。

カサゴは背鰭棘条起部が眼後縁より後方(撮影:椎名まさと)

カサゴは背鰭棘条起部が眼後縁より後方(撮影:椎名まさと)なお、ハオコゼ科の一部の種には背鰭棘条の起部が眼後縁よりも後方にあるものもおり、かならずしも背鰭と眼の位置関係は科の特徴を指しているというわけではありません。

ハオコゼとカサゴの鱗の違い

鱗についても、ハオコゼとカサゴでは異なるところがあります。

ハオコゼでは体の前部に鱗がなく、体側後方の鱗も皮下に埋没しているという特徴があります。

一方、カサゴは鱗がしっかりと体側のほとんど全域にあります。

ハオコゼ科の魚

ハオコゼ科の魚は世界で44種、日本においては12種ほどが知られています。

主に浅い海に見られますが、それだけでなく、オーストラリア産のブルラウトのように河川の汽水域から淡水域に見られる種もいます。

逆に、水深100mを超えるような深い海から採集されるようなものもいます。

また浅い海にすむ一部の種は、ツマジロオコゼなどのように枯れ葉に擬態するものも含まれます。ハオコゼ科魚類の分布は南アフリカの東岸から西太平洋にかけてであり、大西洋にはいません。

ツマジロオコゼ(撮影:椎名まさと)

ツマジロオコゼ(撮影:椎名まさと)従来、ハオコゼ科はこの海域のほか、南アフリカ周辺の東大西洋、チリおよびアルゼンチンのパタゴニア海域、インド洋の高緯度海域にも生息するものとされました。

それらの魚はCongiopodus属(6種)や、ホソクチオコゼ属(1種)、あるいはZanclorhynchus属(2種)の魚です。かつてこれらが含まれるCongiopodidaeに、現在ハオコゼ科とされる魚の多くの種が含まれていました(そのためCongipodidaeの和名もハオコゼ科とされた)。

しかし現在、ハオコゼ科とされているものはやがてCongiopodidaeから分離されています。

Congiopodidaeの魚は日本には産しないものの、1990年に「フエフキオコゼ科」という科和名がつけられました。

この科にはCongiopodus属のほか、ホソクチオコゼ属やZanclorhynchus属といった属の魚も含まれていますが、現在はこの後2者はZanclorhynchidaeという別科とされることもあります。

磯採集とハオコゼ

ハオコゼは温帯性の魚で、北海道南部から九州南岸までの日本海岸、太平洋岸、東シナ海岸、津軽海峡、瀬戸内海に分布しています。

ですから、日本のほとんどの沿岸でハオコゼに遭遇することがあります。ぜひ扱い方を覚えておきましょう。

なお、琉球列島では見られず、グアムカサゴやネッタイフサカサゴなど小型のフサカサゴ科魚類がその生態的地位にいるようです。