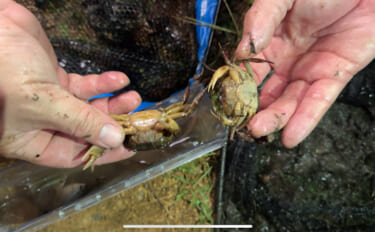

1投目で2点掛け

底上1mのタナを狙うと、すぐにアタって1投目に2点掛け。好スタートを切ったように思えたが、そうは上手くいかない。朝の冷え込みによるターンオーバーが始まっているようで、魚探に反応は出っぱなしだが、アタリは遠く散発。

アタリは散発(提供:週刊つりニュース関東版・編集部)

アタリは散発(提供:週刊つりニュース関東版・編集部)平久江さんは「群れが船下に出たり入ったり。動きが活発で、先頭の魚が口を使うようなときのほうが食いがいい」という。

良型もアタってくるが、やはりメインは当歳魚でアタリは小さい。それでも、80mmの延長を付けることにより、7:3調子の穂先が微細なシグナルを増幅させ、メダカサイズのワカサギでも明確なアタリを捉える。チョンチョンと誘うと、穂先が落ち着いたタイミングでプルプルと食ってくる。「渋いながら、これはこれで1尾1尾釣っていく楽しさがありますね」と話す。

多点掛けも(提供:週刊つりニュース関東版・編集部)

多点掛けも(提供:週刊つりニュース関東版・編集部)狐と袖の使い分け

9時、4点掛けのあと、仕掛けを「桧原G-spec七本鈎[極細フロロ]」に交換。ナイロンハリスに比べ、張りがあって伸びない硬質素材の特性を生かし、積極的に誘って仕掛けを動かし掛けていく釣法を試す。

ここで、ワカサギ釣り用ハリの基本的な形状、「狐(キツネ)」と「袖(ソデ)」の使い分けについて聞いてみた。

狐バリは掛けていく釣り、魚が小さいときや渋いときに多用。口の外側(飲まれることが少ない)にハリ掛かりするので、手返しが早い。さらに、穴釣りには狐が絶対と説明。

小型のアタリもバッチリ(提供:週刊つりニュース関東版・編集部)

小型のアタリもバッチリ(提供:週刊つりニュース関東版・編集部)一方、袖バリは懐が広いぶん、キープ力がある。波っ気があって船が揺れて、仕掛けが安定しないときや、大型主体の場合に向くと教えてくれた。

タナの見つけ方

また、ビギナーで魚探がない場合のタナの見つけ方について。ドーム船なら釣れている人や船長に聞くのが一番の近道。底でアタリが少ないようなら、50cmずつ仕掛けを上げていって探るか、ハリ間隔の広い仕掛けを使うのも有効。ワカサギが多く掛かってくるハリ位置で、底上なのか中層なのかを見つけるようにする。

中盤~後半は、プロトモデルの穂先をいくつも交換しながら試して、ポツポツと拾い釣り。13時に納竿して沖上がりとなった。

使用したアイテム紹介

■公魚工房 ワークスリミテッド穂先延長アダプター[80mm]

感度性能に定評のあるグラファイトワークス純正カーボンメッシュブランクス採用。誘い、アワセ、寄せといった一連の動作をスムーズに加速させる。

■公魚工房 わかさぎ釣り専用 前倒防止装置付き可変ソケット

鋼鉄に匹敵する高度を備えたA2017超高度ジュラルミン製。無段階に角度調整でき、電動巻き上げ時の前倒れを防止する高調ウイング装備。

各種アイテム(提供:週刊つりニュース関東版・編集部)

各種アイテム(提供:週刊つりニュース関東版・編集部)<週刊つりニュース関東版編集部>